栄養たっぷり!「カブ」を丸ごと、蕪蒸しのレシピ[離乳食後期]

捨てないで!葉も茎も立派な野菜です

詳しい栄養についてはコチラ

<< 蕪(かぶら)蒸しの作り方 >>

1. カブを擦りおろす

2. 白身魚を細かく切って、粘りが出るくらいまで叩く

3. 材料をよく混ぜ合わせる

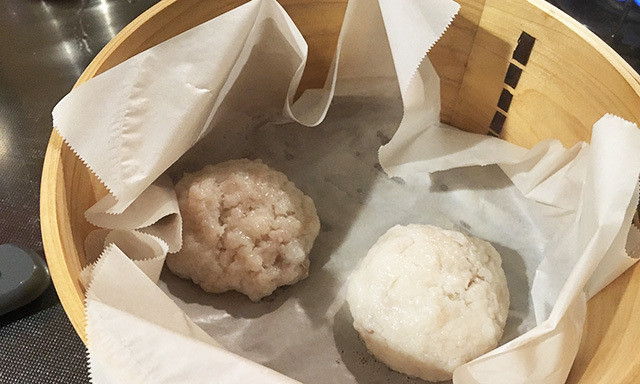

4. 適当な大きさに丸めて、蒸す(約10分)

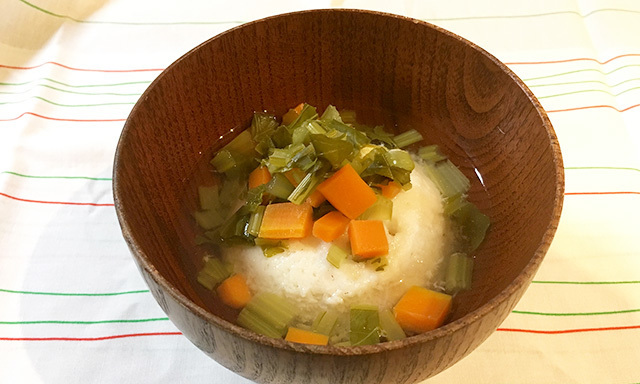

5. カブの葉とにんじんのスープを作る

6. 盛り付けて完成

関連記事はこちらから

カフェやレストランで最近よく見かける、真っ赤な野菜『ビーツ』。美味しくて栄養価も高いので、家族みんなに是非食べさせてあげたい食材です。加熱してペースト状にすれば、離乳食初期から取り入れることができます。今回は、スーパーなどで手に入りやすい、水煮のビーツを使った簡単レシピをご紹介します。

ホットケーキミックスに頼らなくても、簡単に作れるレシピをご紹介します。赤ちゃんが大好きなバナナを使えば、砂糖なしでも甘く、しっとり仕上がります!

離乳食が1日3回になり、赤ちゃんの動きも活発になってきたら、そろそろおやつの出番!食事だけでは足りないエネルギーを補うために、身体に安心なものを与えたいですね。和菓子でお馴染みの小豆は、実は昔ながらの健康食品!赤ちゃんだけでなく、ママの美容にも嬉しい栄養がたっぷりです。

ボルシチを作る!というとなにやら難しそうですが、元々は家庭料理。各家庭によって様々なレシピがあるそう。特徴的な赤い色を出すためのビーツさえ用意すれば、他の具材は自由!今回は、赤身の牛肉を柔らかく煮込んだ、ボリューム満点のレシピをご紹介します。

インド人は赤ちゃんのときからスパイスの効いた離乳食を食べています。といっても、インド料理店で出てくるような辛~いカレーではなく、ターメリックやクミンなど、身体をあたためたり消化を助けるスパイスを使ったやさしいおかゆのようなものが主流です。そんなちょっと気になるインドの離乳食事情をご紹介します。

自然な甘さが美味しいさつまいも。離乳食初期から食べられて、扱いも簡単な便利野菜です。赤ちゃんが手軽に旬の味を楽しめるレシピをご紹介します。

![栄養たっぷり!「カブ」を丸ごと、蕪蒸しのレシピ[離乳食後期]](https://up-to-you.me/wp-content/uploads/2017/02/3178-83002934-ed7f-4c0d-9bc2-72e522588027.jpg)

![栄養満点のオシャレ野菜『ビーツ』を使いこなそう!赤ちゃんもパパも大満足レシピ[入門編・離乳食初期]](https://up-to-you.me/wp-content/uploads/2017/01/3062-e57b381c-93f3-463e-bbaa-566f1bf86ba1-150x150.jpg)

![砂糖不使用!ボウルひとつで簡単バナナパンケーキ[離乳食中期•つかみ食べ]](https://up-to-you.me/wp-content/uploads/2017/02/3160-97d04c03-1498-4f4f-9256-a1bfd95cb7c2-150x150.jpg)

![おやつデビューにおすすめ!赤ちゃんとママにも嬉しい『小豆』レシピ[離乳食後期]](https://up-to-you.me/wp-content/uploads/2017/02/3158-469fff2d-c8e9-499b-aedd-ee8e8ae4a37e-150x150.jpg)

![栄養満点のオシャレ野菜『ビーツ』でボルシチを作ろう![離乳食後期]](https://up-to-you.me/wp-content/uploads/2017/03/3316-80d90dfd-955e-49c6-b58f-1ebc9280954b-150x150.jpg)